Dernière mise à jour de la page le 01/10/2025

Présentation technique faite lors de la réunion du Comité Syndical du SMRA68 le 5 novembre 2024

Plusieurs techniques existent, en fonction de la teneur en eau des intrants (voie humide / voie sèche) et de la température de travail (procédé mésophile entre 35 et 40 °C / procédé thermophile à environ 55°C).

La méthanisation est un procédé naturel de transformation de matières organiques, d’origines agricole, urbaine ou industrielle, réalisé par des micro-organismes, en absence d’oxygène (anaérobiose). Le principe de base est de fournir une ration stable au méthaniseur pour éviter de perturber les bactéries. Le temps de séjour y est de plusieurs dizaines de jours. Une partie de la biomasse est transformée en molécules simples (sucres, acides gras…) par hydrolyse, puis, lors de 3 étapes successives :

Ce procédé, dont le principe est simple, nécessite cependant des installations de haute technicité.

En amont de la fermentation, des prétraitements (déconditionnement, hygiénisation) peuvent être nécessaires, selon l’origine et la nature des matières premières.

En aval, un post digesteur est souvent mis en place. Il permet de récupérer 5 à 15 % de biogaz supplémentaire.

Le biogaz produit contient de 50 à 70 % de méthane (CH4) et 20 à 50 % de gaz carbonique (CO2) et d’autres gaz à l’état de traces (S02, par exemple).

Il existe deux manières d’utiliser ce biogaz :

Une torchère sécurise l’installation, quel que soit le mode valorisation du biogaz.

Le digestat est le produit résiduel issu de la fermentation. Son passage dans un post digesteur permet de le stabiliser et d’accroître la capacité de stockage de chaque unité de méthanisation.

La production de digestat est journalière et son utilisation comme fertilisant sur les terres agricoles est saisonnière. Ainsi, un minimum de 7 à 8 mois de stockage est nécessaire en Alsace. Le digestat brut peut faire l’objet de post-traitements tels que la séparation de phase (phase liquide/phase solide), voire le compostage.

Dans la nomenclature des installations classées, les unités sont classées dans deux rubriques, selon la nature des matières premières utilisées :

Selon le tonnage journalier entrant, les installations sont classées :

Un plan d’épandage doit être présenté en annexe de tous les projets. Pour les unités classées en 2781-2, celui-ci doit prévoir une surveillance spécifique des terres (pH>6 et suivi des parcelles de référence).

Il est cependant possible de s’affranchir de ce plan d’épandage, conformément au Code Rural (article L255-12) si :

Il varie selon les matières premières entrantes et les post-traitements réalisés.

Le digestat brut liquide est un fertilisant relativement équilibré. Il apporte principalement de l’azote, mais également de la potasse et du phosphore en quantités intéressantes. Son usage doit être raisonné essentiellement sur la fertilisation azotée. A noter, qu’il est nécessaire d’enfouir très rapidement le digestat liquide pour limiter les pertes d’ammoniac (généralement 50 % de l’azote total) par volatilisation.

La phase solide, elle, constitue un amendement organique plutôt stable, riche en potasse et en phosphore. Son apport doit davantage être raisonné comme une fumure de fond.

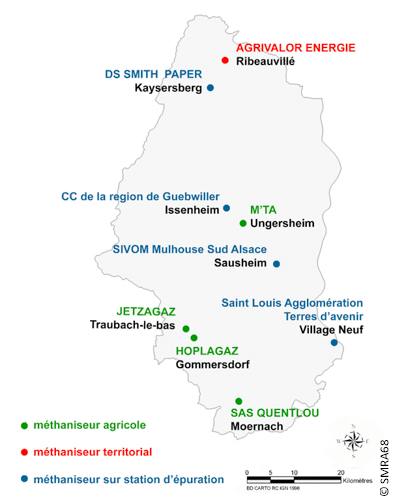

La Région Grand Est est celle qui compte le plus grand nombre d’installations en France. Le Haut-Rhin en est cependant un contributeur modeste, avec seulement une dizaine d’installations en activité ou en cours de construction. Les installations y sont, en revanche, de natures très variées.

Plusieurs points de vigilance en matière d’investissements et de modalités de mise en œuvre sont à prendre en compte :

L’examen des superpositions de plans d’épandage avec les autres PRO déjà épandus sur le territoire devra, dans certaines situations, conduire à un dialogue avec les porteurs de projets et les agriculteurs utilisateurs, pour les sensibiliser aux enjeux locaux.

Des règles locales de superposition devront être proposées sur les secteurs les plus tendus, notamment pour respecter l’équilibre de la fertilisation.

Ces deux derniers axes de travail seront indispensables à la pérennité des filières dans certains secteurs et devront être suivis dans tous les cas, que les digestats soient épandus sous plan d’épandage ou non.